Há cerca de 50 anos se consolidava o processo de reorganização do modo de produção capitalista após a II Guerra Mundial, demarcando a atualização do modelo fordista-taylorista de produção para sua versão mais sofisticada: o toyotismo, responsável por implementar padrões mais rigorosos de gestão da cadeia produtiva. Com a incorporação de tecnologias foi possível diminuir o desperdício de material, ampliar os mecanismos de vigilância no trabalho, entre outras medidas que implicaram em jornadas de trabalho mais desgastantes e possibilitaram um incremento no lucro de gestores e burgueses. Além disso, o modelo toyotista cumpriu um papel significativo na fragmentação da classe proletária, pois fomentava a competição entre trabalhadores assim como obteve sucesso ao criar a ilusão de que estes de forma individual possuíam poder decisório no processo produtivo por meio de instituições de representação, como sindicatos.

Os altos níveis de crescimento econômico dos países de capitalismo avançado somados ao contexto da Guerra Fria, à invasão do Vietnã (1962-1975) e a outras guerras, contudo, passaram a integrar pautas de questionamentos levantados pela população e de movimentos políticos do proletariado que resultaram em protestos e greves ao redor do mundo.

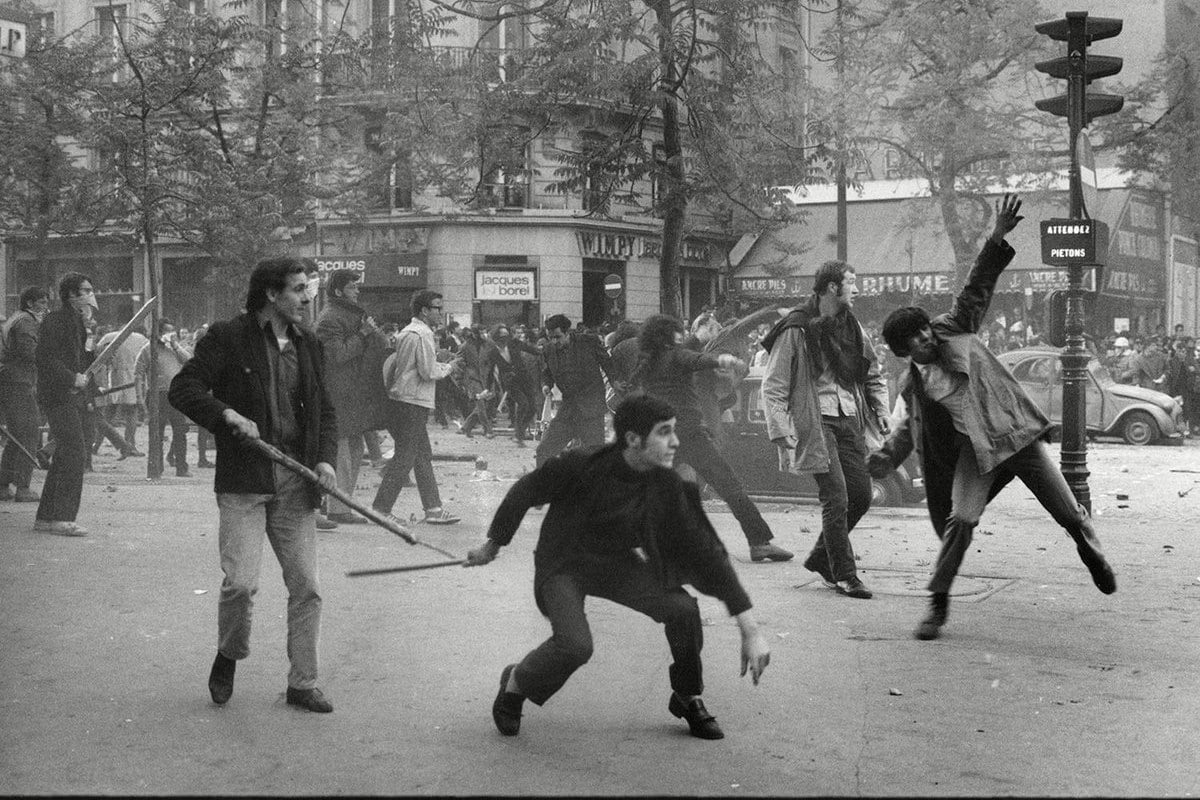

O maio de 1968 francês foi o maior levante revolucionário ocorrido na Europa Ocidental, desde a Comuna de Paris, contando com a participação de centenas de milhares de estudantes e aproximadamente nove milhões de trabalhadores. Foram ocupadas fábricas, universidades, escolas, lojas, estações ferroviárias, teatros, entre outros espaços sociais, num movimento que envolveu todos os setores da sociedade francesa. Influenciados por estudantes, milhares de pessoas passaram a questionar o princípio hierárquico – desde o domínio do ensino e do saber, à separação entre trabalho intelectual e manual e outras formas da cultura e ciência capitalistas. Assim, afirmaram – e comprovaram na prática – que a autogestão social era possível.

“Até agora tentamos resolver nossos problemas através de petições, de lutas parciais e da eleição de melhores líderes. Isso não nos levou a lugar algum.” — panfleto dos trabalhadores da Rhone-Poulenc

O desenvolvimento da luta estudantil partiu de uma dupla recusa. Por um lado, recusa das iminentes reformas tecnocráticas das universidades francesas – que se tornaram centros de produção de proletários qualificados à disposição da nova fase de incremento da produtividade capitalista que estava emergindo – e, por outro, da perspectiva de ocuparem cargos gestoriais para organizar o proletariado. Com clara orientação autonomista e percebendo que a luta contra a universidade capitalista deveria estar a serviço da luta contra o capitalismo, os estudantes logo buscaram aproximação com os trabalhadores para o estabelecimento de um movimento unificado. Nesse contexto, os e as lutadores/as universitários/as empregaram as táticas mais avançadas que o proletariado havia criado e ocuparam permanentemente a Universidade de Paris e outras instalações universitárias onde realizavam assembleias e organizavam os passos do movimento.

Essa efervescência desencadeou as primeiras ocupações de fábrica, cruciais para as movimentações políticas do período. A partir desta realidade, foram modificadas tanto as relações de força na sociedade como a compreensão das pessoas acerca das instituições capitalistas e seus dirigentes. A prática do movimento expôs a nulidade do governo, do parlamento, da direção e dos partidos políticos – mesmo daqueles que se diziam revolucionários e representantes dos trabalhadores. Na verdade, o Partido Comunista Francês em nenhum momento apoiou o movimento de luta e, ainda mais grave, a Confederação Geral do Trabalho lançou mão de todos os esforços na tentativa de impedir a aliança entre estudantes e proletários e tentar boicotar e fragmentar a greve que durou até meados de junho de 1968, já enfraquecida pela repressão estatal que criminalizou militantes e organizações de extrema-esquerda envolvidos no processo. A prática da ação direta e da autogestão revelou os dirigentes das organizações burocráticas da classe proletária – sindicatos, centrais e partidos – como guardiões da ordem estabelecida. Ficou nítido que tais instituições possuem programas inflexíveis e um modelo organizativo que imita as formas de organização da sociedade existente. Reproduzem em seu interior a divisão entre quem dá e quem recebe ordens, entre quem “sabe” e quem “não sabe”.

O Maio de 1968 expressou a luta pela supressão das práticas institucionais do modo de produção capitalista, pela organização social de práticas institucionais de novo tipo, centradas na solidariedade dos explorados, o poder político de novo tipo nascido nessas práticas definindo-se como poder social. E apontou como realidade concreta a sociedade comunista. Esse é o seu real sentido histórico. Práticas cotidianas da auto-organização de proletários e estudantes franceses como negação absoluta do capitalismo e afirmação da materialidade concreta do comunismo. Aqueles acontecimentos fizeram com que as pessoas soubessem que a revolução era possível, mesmo sob condições violentamente repressivas.

“Sendo trabalhadores, deveríamos procurar controlar o funcionamento da nossa empresa. Nossos objetivos são similares aos dos estudantes. A gestão da indústria e a gestão da universidade deveria ser realizada por aqueles que lá trabalham…” — panfleto dos trabalhadores da Renault

Todavia, as lutas do período não se limitaram ao maio de 1968 francês. Foram parte de uma fase mundial de enfrentamento à organização capitalista da sociedade em várias partes do mundo. No México, dezenas de estudantes em manifestação foram mortos no Massacre de Tlatelolco, às vésperas das Olimpíadas que o país sediou. Nos EUA, o Partido dos Panteras Negras lutava pelo fim do racismo institucionalizado no contexto de uma década de Movimento dos Direitos Civis. As lutas antiapartheid se aprofundaram na África do Sul com o Massacre de Sharpeville. No Brasil, greves proletárias forçaram a ditadura a aumentar a repressão. Na China, os primeiros momentos da Revolução Cultural colocaram o proletariado na cena pública da política e protestos estudantis eclodiram no Japão contra a influência militar estadunidense.

Hoje, há lições a extrair dessas experiências? As formas organizacionais do proletariado revolucionário se mostraram, e continuam, insuficientes para superar o Estado. E como não se generalizaram, a derrota proletária inaugurou um período de intensificação da exploração e de novos métodos de controle capitalista adaptados à nova realidade produtiva. Apoiados em sistemas eletrônicos de vigilância e comunicação, foi possível aos capitalistas desenvolver tecnologias de gestão para conduzirem processos de produção independentemente da sua localização geográfica. As terceirizações se generalizaram, fragmentando a classe proletária para então quebrar os laços de solidariedade criados nas antigas fábricas concentradoras do fordismo-taylorismo. No campo da subjetividade, as descobertas autonomistas daquelas lutas foram recuperadas e degeneraram em “autonomia” de células produtivas (leia-se: exploração do intelecto proletário), autodisciplina (leia-se: auto-exploração) e empreendedorismo (leia-se: ideologia do mundo empresarial).

Este refluxo histórico das lutas e formas organizativas que a efetivam é responsável por seguidas derrotas com crescentes retiradas de conquistas, fornecendo o panorama atual de precarização e proletarização que continua a avançar. Ao mesmo tempo, mantém como tarefa atual do conjunto dos explorados fomentar lutas autônomas e independentes das instituições que protegem o capital (como partidos políticos e sindicatos) e, simultaneamente, criar instituições capazes de expressar os interesses reais do proletariado, cujo trabalho expropriado continua a sustentar o capitalismo. ♟